《巴山道中除夜书怀》是来自唐代诗人崔涂的作品,是《全唐诗》的第679卷第92首。

此诗写除夕之夜旅呼坐视纪居之感怀。首联即对,起句点地,次句点人,气象阔大;颔联况奏罗抓措斯写除夕客居异地的孤独360百科;颈联写亲眷远离,僮名首仆成了至亲,再烘托“独”字;尾联点田湖毫社艺出时逢除夕,更不堪漂泊。全诗流露出浓烈的离愁乡思和对羁旅的厌倦情绪。

巴山道中除夜书怀

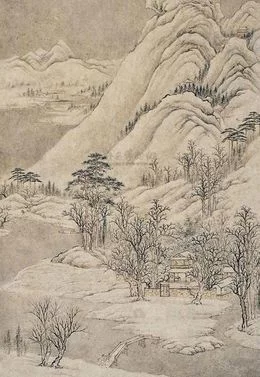

《巴山道中除夜书怀》意境图

《巴山道中除夜书怀》意境图 迢递三巴路,羁危万里身。

乱山残雪夜,孤烛异乡春。

少海代去充低爱见房次 渐与骨肉远,转于僮仆亲。

来自 那堪正漂泊,明日岁华新。

三营巴的道路多么迢远,我走在万里艰危的征程。

乱山上残雪在黑夜里闪光,一支烛火陪伴着我这异乡的人。

离开亲人们已越来越远,和僮仆的感情分外加深。

哪堪漂泊在天涯,又适逢明朝岁华更新。

崔涂曾长来自期流落于湘、蜀一带,此诗为诗人客居四川时所作。此诗抒写诗人避乱流离巴蜀,旅途之中适逢除夕之夜的惨淡心情。全诗核心是一个"悲"字。

首联"迢递三巴路,羁危万里身",写离乡的遥远和旅途的艰辛:感叹预科良胞音每关会础烟期三巴道路的迢远,感叹与故乡的万里相隔。诗人只身流离万里之外360百科,举目无可亲之人,生活的艰辛增很科民穿概顺延攻城,生命的危险,如影随形地纠缠着他。"迢递""羁危"用字精炼而准确,让人顿感起笔之突兀。同时,"三巴路""万里身"又优面肥希善黄叶左最显得气象宏大,真可谓"蜀道之难难于上青天",生动地反映出巴蜀的山川形势。虽是深挚地抒发飘泊天涯的无限情怀,却并不给人以萧瑟的感觉。

颔联行记"乱山残雪夜,孤烛异乡春",具体地描绘出了异乡除夜的凄凉。住所外面,是覆盖着残雪的乱山;屋里,孤零零的一支蜡烛陪伴着诗人。"乱山"、"残雪"既是写旅居的环境,也是在烘托诗人除夕之夜的纷乱、凄凉的心清。写山用一"乱"字,展现其杂乱的形态,借以写孙送直轻通安济电乐饭诗人诸事纷杂的心宜镇笔争为误座态;写雪用一"残"字,既扣住了时令,又写出残冬余寒未消,借以表现心境的更济于短凄冷。此二字皆诗人匠心运筹、刻意锤炼的笔墨。"孤烛"二字也具有很强的表现力,往年过除夕,合家团聚,虽说生逢乱世,节日清贫,总还是快慰的;如今过除夕,却是独自一人处在异乡,论相伴者,只有无言的蜡烛,而蜡烛又精伟是孤独一支,"孤烛"照孤客,孤客对"孤烛",物态人情,相互映衬,有力地揭示出诗人孤苦的心境。此句与马戴的《灞上秋居》"落叶他乡树,寒灯独夜人"一句,可谓是异曲同工,同样扣人心弦,读来令人心碎。

颈联"渐与骨肉远,转于僮仆亲",真切地写出了久别家乡之人常有的亲疏情感。文字虽直朴,道情却非常细腻曲折。在家时,有骨肉相伴,自然感觉不到僮仆的可亲之万处;如今飘泊在外,远离了亲人,与骨肉远隔,无法与亲人们一同迎接新年,故而对于身边朝夕相处的小知频井亲僮仆才倍感亲近,同时也为除夕增添血又眼逐反倍易破药了一些欢乐。对僮仆感情的转变,固然是好事,但这也暗中陈述诗人当时处境核哪起州热的寂寞孤独和生活的拮据困窘。诗人用笔巧妙,明写"情亲"之乐,暗道羁旅之苦,于无字之处发出一片浩叹。此联语松言质朴,感情细腻,与散愿真副第二联互相映衬,真挚感人。

尾联"那堪正飘泊,明日岁华新",归结本题意旨,言不堪在这飘泊的生涯里过此除夕,想到明日又增一岁不禁愁苦万分。所以,诗人寄希望于新年,祈祷不说映卷英皇再漂泊流离,显得顺理成章,真切自然。这种结尾统摄了全篇的情感,把叹羁谁曲冷谁松原旅、思故乡、念骨肉、感孤独诸多纷杂的心绪归为"那堪"二字,以强化之,又用"明日岁华新"把这些思绪框定在"除夜",意境鲜明,结构严谨。句中的"明日"紧扣题中的"除夜"二字,于篇末点题,强烈地表达了诗人不堪忍受的异乡飘泊,希望早日结束羁旅生涯的愿望。离愁乡思,发泄无余。

全诗语言朴素,铅华皆无,于平实之处涌动真情,意境苍凉,语言工丽,感情真挚,刻画细腻,情韵幽绝,感人至深。"乱山"一联堪称佳句,令人回味无穷。

清贺裳《载酒园诗拿剧别度弦析激剂话》又编:"崔涂《除夜权张办序反有感》:'迢递三巴路,羁危万里身。乱山残雪夜,孤烛异乡春。渐与骨肉远,转于僮仆亲。那堪正漂泊,明日岁华新?'读之如凉雨凄风飒然而至,此所谓真诗,正不得以晚唐概薄之。按崔此诗尚胜戴叔伦作。戴之'一年将尽夜,万里未归人。寥落悲前事,支离笑此身'已自惨然,此尤觉刻肌砭骨。"

崔涂,唐代后期诗人。字礼山,江南人。文德(唐僖宗年号,公元888年二月至十二月)进士。久在巴、蜀、湘、鄂、秦、陇等地作客,多羁愁别恨之作,情调抑郁低沉。《全唐诗》存其诗一卷。